mardi 30 janvier 2024

Il y a 139 ans Johann Jakob Balmer publia son équation géniale, (correcte mais fausse) pour calculer les longueurs d'onde des photons réémis par l'atome d'hydrogène. 30 janvier 1885 Deuxième révolution quantique.

Il y a 139 ans Johann Jakob Balmer publia son équation géniale, (correcte mais fausse) pour calculer les longueurs d'onde des photons réémis par l'atome d'hydrogène. 30 janvier 1885 deuxième révolution quantique.

Il faut noter en préambule que si Johann Jakob Balmer avait eu la possibilité de lire ce texte, il est quasi certain qu'il accepterait de le signer. Lui, ainsi que Isaac Newton, Démocrite, et tous les autres matérialistes partisans de Pythagore et de la présence des nombres entiers dans la nature.

Johann Jakob, instituteur convaincu de la thèse quantique de Pythagore, fut sollicité par son ami Hagenbach-Bischoff, pour chercher la cohérence mathématique de quatre sortes de photons.

Il trouva une formule correcte mais fausse.

Voici l’erreur de JJ Balmer.

Il écrivit l'équation

au lieu d'écrire

Johann Jakob Balmer né le 1er mai 1825 à Lausen et mort le 12 mars 1898 à Bâle était un physicien et mathématicien suisse connu pour avoir établi la formule de Balmer, c'est-à-dire la loi qui permet de relier entre elles les raies spectrales de l'hydrogène dans le domaine visible.

L'erreur de JJ Balmer consista à omettre de multiplier sa fraction par n puissance deux.

Il faut noter ici que lorsque n = 1 l'équation reste correcte malgré l'absence de n² au numérateur.

Dans son texte de 1885 on trouve bel et bien les fractions de la série de Lyman.

Il faut aussi noter que l'absence de n² au numérateur rend évidemment fausse la formule quand n = 2.

En effet la formule correcte n² au numérateur donne évidemment un résultat quatre fois plus grand.

Mais l'équation (fausse) de Johann Jakob Balmer devenait correcte par un procédé supplémentaire.

Malgré sa première fraction 9/5 qu'il écrit au lieu de la fraction (vraie) 36/5, Balmer retombe sur ses pieds en utilisant une constante multiplicative quatre fois plus grande.

C'est la raison pour laquelle la formule que Ritz appela "formule de Rydgberg" contient une constante 4 fois plus petite.

Intégrer le n² dans la fraction impliquait de diviser par quatre la constante pour obtenir la longueur d'onde correcte.

LA LUCIDITE DE JOHANN JAKOB BALMER

Balmer semble avoir eu des doutes sur sa formule. Et il l'aurait certainement modifiée s'il avait eu connaissance des photons correspondant aux autres séries. N'avoir eu que 4 sortes de photons à sa disposition rend son exploit encore plus grand"p, 80

Note sur les raies spectrales de l'hydrogène ; par J.J. Balmer.

(D'après les négociations de la Naturforsch. Ges. à Bâle, vol. 7, p. 548, communiqué par l'auteur.)

A partir des mesures de H. W. Vogel et Huggins sur les raies ultraviolettes du spectre de l'hydrogène, j'ai essayé de trouver une équation qui exprimerait les longueurs d'onde des différentes raies de manière satisfaisante ; j'ai été encouragé à le faire par les encouragements du Prof. E. Hagenbach. Les mesures très précises d'Angstrom sur les quatre raies de l'hydrogène ont permis de trouver un facteur commun pour leurs longueurs d'onde qui avait les relations numériques les plus simples possibles avec les longueurs d'onde.

Je suis donc progressivement parvenu à une formule qui peut être utilisée au moins pour ces quatre raies comme expression d'une loi par laquelle leurs longueurs d'onde sont représentées avec une précision surprenante.

Le facteur commun à cette formule est dérivé des déterminations d'Angstrom :

(h=3645,6 mm /10^7)

Ce nombre pourrait être appelé le nombre de base de l’hydrogène ; et s'il était possible de trouver les nombres de base correspondants de leurs raies spectrales également pour d'autres éléments, alors il serait permis de supposer que certaines relations ont lieu entre ces nombres de base et les poids atomiques correspondants, qui peuvent à nouveau être exprimés par certains fonction.

p, 81

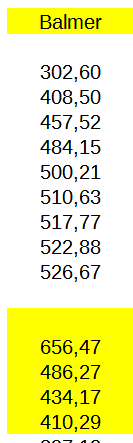

Les longueurs d'onde des quatre premières raies de l'hydrogène résultent du fait que le nombre de base h=3645,6 est séquentiellement combiné avec les coefficients 9/5 ; 4/3 ; 25/21 et 9/8 sont multipliés.

Il faut noter que les véritables fractions sont quatre fois plus grandes

Balmer écrit donc

4/3 au lieu de 64/12

25/21 au lieu de 100/21

9/8 au lieu de 144/32

Apparemment, ces quatre coefficients ne forment pas une série régulière ; Mais dès que l'on agrandit le deuxième et le quatrième de quatre, la loi s'établit et les coefficients reçoivent les nombres 3², 4², 5², 6² comme numérateur et un nombre quatre plus petit que le dénominateur.

JJ Balmer a remarqué que sa série est formée de fractions avec des carrés

9/5 puis16/12 au lieu de 4/3 25/21 puis36/32 au lieu de 9/8

Pour diverses raisons, il me semble probable que les quatre coefficients que nous venons de mentionner appartiennent à deux lignes, de sorte que la deuxième ligne reprend les termes de la première ligne ; et j'en viens donc à présenter la formule des coefficients plus généralement comme suit :

m²/(m²-n²) où m et n sont toujours des nombres entiers.

Pour n=1 vous obtenez les séries 4/3, 9/8, 16/15,25/24 etc ; pour n = 2 la ligne 9/5 ; 16/12;2/21;36/32;49/45;64/60;81/77;100/96 etc. Dans cette deuxième rangée, le deuxième maillon est déjà dans la première rangée, mais ici sous une forme raccourcie .

On notera que c'est précisément cette erreur qui a amené Ritz à diviser par 4 la constante de Balmer pour finalement l'appeler constante de Rydberg

C'est donc un simple instituteur partisan de Pythagore qui, deux millénaires après Pythagore et Démocrite, les initiateurs de la Première Révolution quantique, remis la science sur ses rails "entiers" et relança - avant Planck et donc, quinze avant avant l'année 1900 la Deuxième Révolution quantique

Au début des années 1880, Eduard Hagenbach-Bischoff, professeur de mathématiques à l'université de Bâle, connaissant la passion de Balmer pour les nombres, lui a suggéré de se pencher sur le problème. Balmer remarqua que ces nombres forment une suite qui converge versÅ. En divisant la longueur d'onde de chacune des raies par la valeur limite, il a obtenu une nouvelle suite de coefficients qui pouvaient s'exprimer sous forme fractionnaire : 9/5, 4/3, environ 8/7 et 9/8.

Une question se pose : est-ce que Johann Jakob aurait pu découvrir la formule correcte ?

Et donc, s'il avait été un démocritiste conséquent, il aurait considéré que les longueurs d'onde étaient inversement proportionnelle au nombre d'atomOs formant chaque grain de lumière.

En tant que tel, il aurait compris que la soustraction des photons 8/9 moins 3/4 de la série de Lyman (série dont il avait découvert les fractions) avait comme résultat le photon 5/36 qui était le premier de la série de photons qui allaient porter son nom pour la postérité.

Ces questions feront l'objet d'un autre article. Peut-être le 25 juin 2024, 140° anniversaire de l'annonce par Balmer de sa découverte à la Société des sciences naturelles de Bâle.

Nous exposerons alors l'hypothèse de l' "électron-fusionneur", l'électron comme nuage d'atomOs à l'intérieur duquel deux photons sont agglomérés pour former un troisième photon : l'explication physique de la logique mathématique découverte par Johann Jakob Balmer au siècle dernier.

LIRE AUSSI

vendredi 15 avril 2011

jeudi 9 mai 2024

PROMPT INITIAL1) Tout corps de l'univers a des constituants2) Les photons sont des corps de l'univers3) Lyman-alpha Balmer-alpha et Lyman-bêta sont des photons4 ) Lyman-alpha Balmer-alpha et Lyman-bêta sont des corps de l'univers5) Lyman-alpha Balmer-alpha et Lyman-bêta ont des constituants6) Quand Lyman-alpha et Balmer-alpha entrent dans l'hydrogène c'est Lyman-bêta qui ressort7 ) L'énergie de Lyman-bêta est égale à la somme de l'énergie de Lyman-alpha et de Balmer-alpha8) Les constituants de Lyman-bêta sont donc les constituants de Lyman-alpha et de Balmer-alpha9) Les photons Lyman-alpha et Balmer-alpha ont fusionné et sont devenus Lyman-bêta10) L'explication des orthodémocritistes est simple : les atomOs formant Lyman-alpha et Balmer-alpha sont devenus les atomOs de Lyman-bêta (les orthodémocritistes utilisent le mot eutome pour décrire l'ensemble noyau+électrons, faites comme eux pour répondre car le mot atome est polysémique et confusionniste),Expliquez avec quelles propositions vous êtes en accord ou en désaccord. Et pourquoi désaccord doit impérativement être fondé en cohérence et pertinence et donc contenir au moins un fait expérimental direct.Le but de ce test est d'identifier les machines perroquets se contentant de recopier des textes existants.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire